Une ville, un film

« Montpellier – Noël 76 » cette simple mention manuscrite en lettres bleu azur sur l’entrée principale du cimetière Saint-Lazare, aux tous premiers instants de L’Homme qui aimait les femmes, ne révèle rien des raisons profondes qui ont incité François Truffaut à investir cette ville de province pendant près de trois mois pour le tournage de son 16ème long métrage. Si dans l’œuvre du cinéaste, ce film n’est pas aussi célèbre que Les 400 coups, ou Le Dernier métro, les cinéphiles n’ont pas oublié le destin tragique de Bertrand Morane alias Charles Denner, lancé à la poursuite des jambes de femmes, au cœur de leur cité.

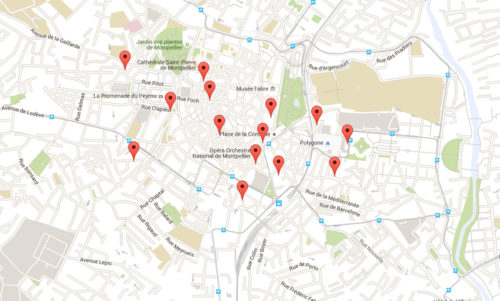

Pourtant, tenter de reconstituer l’itinéraire de cet Homme qui aimait les femmes dans la géographie urbaine réinventée pour les besoins du film, se révèle un exercice fastidieux pour tous ceux qui souhaiteraient retrouver les cartes postales nostalgiques de cette tranquille cité méditerranéenne, « ce gros village ». Nulle trace dans le film de la Place de la Comédie ou « place de l’œuf » si centrale, du glorieux Jardin du Peyrou, de la monumentale cathédrale Saint-Pierre ni de la proche Faculté de médecine. Pas non plus de vues du baroque Opéra, de l’Arc de triomphe. Devant cette absence totale des monuments historiques reconnaissables, on pourrait même croire abusivement que « l’histoire de cet homme qui s’occupe trop des femmes » aurait tout aussi bien pu se dérouler ailleurs, pourquoi pas à Nîmes, Perpignan ou Paris ! Aux premières loges, Nestor Almendros, le talentueux chef opérateur du film, n’écrit-il pas que Truffaut, pour ne pas tomber dans le documentaire, n’aurait retenu de Montpellier que des éléments neutres et non identifiables qui la faisait ressembler à n’importe quelle petite ville de province, anonyme. » [1] Ce serait méconnaitre le film, les arcanes secrètes de sa mise en scène et son souci réaliste d’enracinement dans certains lieux emblématiques de la ville. Les repérages commencèrent dès le mois de septembre 1976. Ils furent effectués lors de longues promenades par François Truffaut lui-même, en compagnie de quelques uns de ses proches collaborateurs, au premier rang desquels sa précieuse assistante Suzanne Schifman, mais également certains « locaux » tels Michel Grimaud, l’accessoiriste de plateau, ou Lydie Mahias (ex Lydie Jeanbrau [2]), embauchée à la régie parce qu’elle connaissait fort bien Montpellier pour s’occuper spécialement de la figuration des jeunes femmes et des décors.